INTRODUCCIÓN

Sobre el autor

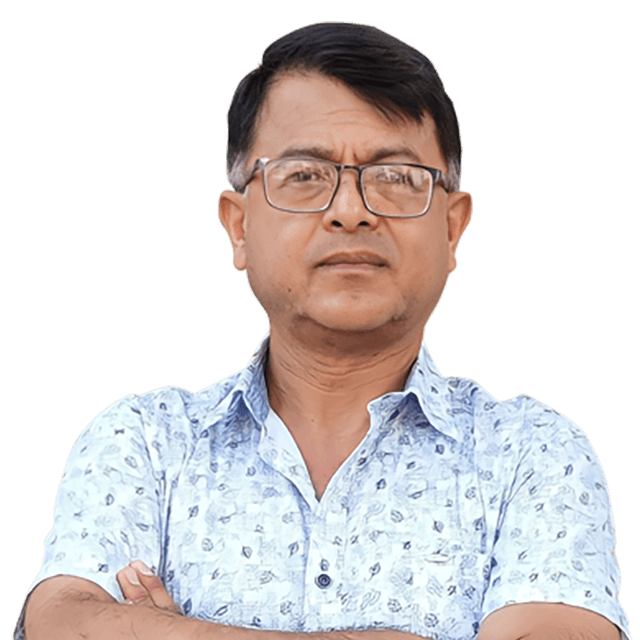

Biodata / Hugo Yuen

Hugo Antonio Yuen Cárdenas (Arequipa, 1964). Hijo del médico Hugo Yuen Oviedo y de Elena Cárdenas Chávez. Es el mayor de tres hermanos: Olga y Carlos (fallecido a los días de haber nacido). Su abuelo paterno, Antonio Yuen Sun, fue un inmigrante cantonés dedicado al comercio que vivió en Arequipa, Moquegua e Ica (falleció en Arequipa en 1977). Es autor del libro de poesía Mandala (Cascahuesos, 2009) y la novela El laberinto de los Endriagos (Petroperú, 2018). Figura en la antología de poesía Repertorio poético arequipeño (Gobierno Regional de Arequipa, 2010). Ha obtenido los siguientes premios: Premio Poeta joven de Arequipa, 1984, Premio de narrativa breve López Novoa (Huesca, España, 1984), Mención Honrosa en el «Premio Copé de Poesía 2005, Primer lugar en el Premio de Poesía Javier Heraud 2009, y Premio Copé Oro de Novela 2017. Hugo Yuen es abogado y licenciado en Filosofía. Se ha desempeñado en diversas instituciones públicas (asesor principal congresal en el Congreso de la República, asesor de Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, abogado lingüista del Tribunal Constitucional, asesor del superintendente de Sunafil, gerente de desarrollo e inclusión social del Gore Arequipa, administrador del Complejo Cultural de la Universidad San Agustín de Arequipa y editor del Fondo editorial de esa universidad, además de funcionario en diversas municipalidades del país). En el sector privado, ha sido periodista en los diarios Correo y Arequipa al Día, y asistente de comunicaciones en Corporación Cervesur.

Desliza

Testimonio sobre la ascendencia China

por Hugo Yuen

Escuchar Testimonio

Hablar de mis orígenes chinos me remite a mi abuelo paterno, Antonio Yuen Sun. Recuerdo que, cuando niño, yo identificaba a mi abuelo con China y, como mi abuelo vivía en Ica, yo, en mi peregrina lógica infantil, pensaba que Ica era parte de China. Ello se reforzaba en mis reflexiones sobre el tema, al pensar en todos aquellos rostros orientales que acompañaban a mi abuelo cuando, en las vacaciones de fin de año, viajábamos a Ica y lo visitábamos en el Chifa Oriental, donde trabajaba, rodeado de objetos y detalles chinos que decoraban el chifa, y frecuentado por gente de la colonia china afincada en esa ciudad.

Recuerdo claramente un viaje en el que, llegados al hotel, fuimos al chifa Oriental, ubicado en la céntrica calle Grau de la ciudad. Era un martes cualquiera, y el chifa no atendía ese día, pues estaba reservado para la colonia china que se reunía para almorzar, charlar, tomar unos tragos y jugar dominó. Mis padres tenían cosas que hacer, de manera que me dejaron solo con mi abuelo. Ese almuerzo ha quedado grabado en mi memoria. Pese al tiempo transcurrido, vienen a mi mente todavía las imágenes en contrapicado, vistas por el niño de 5 años que fui, contemplando aquellos rostros orientales riendo y tomando whisky Ballantines —esas botellitas ovaladas de cerámica color crema y caramelo han quedado grabadas en mis recuerdos—; la mesa larga, inmensa, armada juntando las mesas del chifa en una prolongada fila a lo largo del pasillo central del chifa; los manteles largos y blancos; las innumerables fuentes humeantes, repletas de platos extraños para mí; los olores que se mezclaban en un aroma indescifrable para mi inexperta mente abrumada de novedad; las carcajadas estruendosas en esa reunión de gente desconocida, en la que yo era el único niño; el sonido del arroz sorbido por los comensales que se llevaban los pocillos a la boca mientras manipulaban los Kuài Zi, aquellos palillos chinos que manejaban con la destreza de unos verdaderos prestidigitadores orientales, mientras vociferaban chanzas dichas en una lengua ignota para mí, y se reían a carcajadas, de un modo franco y desenfadado, mientras mi abuelo sonreía y me veía de reojo, haciéndome comer junto a él, en aquella mesa de hombres solos.

Tan solo un par de años después —creo que fue cuando cursaba «transición»—, por algún comentario que escuché en el colegio La Salle, supe que China era parte de Asia y que allí se llegaba o por avión o por barco —y no en los buses de Tepsa, Ormeño o Roggero, que partían a Lima desde la calle San Juan de Dios, en el centro de Arequipa—. Fue entonces que tuve que hacer un ajuste en mi precaria concepción del mundo para concluir que Ica no estaba en China, sino que era un lugar más doméstico y cercano, menos enigmático y maravilloso de lo que había imaginado en un primer momento, que era parte del Perú, y que mi abuelo era un inmigrante que vivía en un país que lo había acogido hacía mucho tiempo y donde había tenido a sus hijos (mi padre y mi tía Lily) y donde había hecho su vida lejos de sus padres y hermanos para —como vería finalmente años después— morir y ser enterrado en estas tierras, alejadas de la gracia de Dios y condenadas a dar marchas y contramarchas sobre sí mismas, caminando como en círculos, sin sentido, hasta el final de los tiempos.

«Papá Antonio» —como le decíamos mi hermana Olga y yo— llegó al Perú en 1929. Él tenía entonces 17 años. Apenas un adolescente que, sin saber el español, partió con un puñado de amigos de su edad a la aventura, atravesando el océano Pacífico en un precario barco tachonado de inmigrantes, todos tras el sueño común de América, con la idea de trabajar un par de años, hacer algo de dinero y regresar con los bolsillos repletos a China.

Había nacido en 1912, en la provincia de Cantón. Hijo de un empleado de banco, el adolescente Antonio Yuen Sun tomó el nombre de «Antonio» en el barco que lo traía a Perú, en pleno viaje rumbo a América, cuando les pidieron escoger su nombre occidental de entre una lista de nombres que aparecían en un libro. Al llegar a costas chilenas de Valparaíso, el barco empezó a subir rumbo al norte. Mi abuelo desembarcó en el puerto de Mollendo, en tanto la mayoría de pasajeros continuaron camino con la idea de desembarcar en la ciudad norteamericana de San Francisco. Siempre ha sido tema recurrente de la familia preguntarnos qué hubiese pasado si, en lugar de desembarcar en el Perú, mi abuelo hubiese seguido camino hacia San Francisco. Pero esa es una ucronía que, como todas, no tiene respuesta, salvo en el contexto de un universo paralelo.

De allí en adelante, mi abuelo tuvo que vérselas, como todo inmigrante, tratando de ganarse el pan en lo que fuere. Comenzó a trabajar como empleado en la tienda de unos paisanos chinos. Fue tal vez allí que conoció a mi abuela, Manuela Oviedo Esquiagola. No lo sabemos. Finalmente, mucho tiempo después —diez años, para ser exactos—, se produce su retorno a Arequipa, ciudad en donde mi padre trabajaba como docente universitario en la Facultad de Medicina de la Universidad San Agustín. Era 1976, tiempos convulsos de la dictadura militar y mi padre integraba un grupo de jóvenes docentes que trataba de cambiar la universidad, agrupados todos ellos en un movimiento denominado «Nueva Universidad».

Mi abuelo, finalmente, cerró los ojos en 1977, en silencio y con la mansa resignación que lo acompañó toda su vida, sin haber cumplido su sueño de regresar a su China natal —aunque a lo largo de su vida apoyó económicamente a un sobrino suyo que vivía en San Francisco, y mandó construir una casa para su madre en su natal Cantón—. De aquellos orígenes de ultramar, nosotros perdimos todo contacto, y su rastro solo queda en la precaria memoria de la sangre de mi abuelo que, pese a todo, fluye todavía convertida en la nuestra, latiendo sincopada, a ratos andina, a ratos oriental, pero siempre tensando los invisibles hilos de nuestro ADN, convertida en un pentagrama o un cuaderno en el que se halla escrita, con tinta china, el íntegro de nuestra historia y la historia de nuestra gente que vendrá.

Desliza

Poemas & fragmentos

de escritos

01

“Mi padre…” de la novela El laberinto de los endriagos

Escuchar

Mi padre y otros hombres habían salido de caza por el arcabuco del monte, dejando a las mujeres, los críos y algunos hombres, realizando las tareas de siempre en el calvero en el que se levantaba nuestra aldea.

Todo sucedió muy rápido, me contó mi madre. Estábamos todos tranquilos, en nuestros bahareques del Alto Sonene, en la desembocadura del Na-tehue, yo y mis hermanos acompañando a Na-pekue, mi madre, que hacía sus deberes junto a las otras mujeres de la tribu, cuando unas descargas cerradas, que parecían rugidos de otro mundo, nos petrificaron en el acto. Afuera, los gritos y las carreras de las mujeres y los hombres eran interrumpidos con la remezón sonora de las dejaja, que simulaban ser largos palos que aturdian la razón, más que por el fuego que brotaba de sus extremos huecos, por el rugido de muerte que provocaban para el horror de la selva entera.

Aterrorizada con el ruido endiablado que los vestiglos barbados provocaban con sus palos, haciendo brotar fuego de las cañas dejaja que sostenían pegadas a sus hombros, Na-pekue corrió para levantarme de la hamaca en la que berreaba desconsolado.

No bien me tuvo en sus brazos, trató de salir en fuga, pero fue tomada prisionera, junto a mis hermanas, otras mujeres, hombres y niños de mi tribu. Solo mi hermanito Kuiñe huyó por la manigua. El resto, fuimos conducidos a los centros de extracción del caucho.

Uno de los shiringueros compró a mi madre y se amancebó con ella, teniéndola para sí y para el cuidado de la casa. Como todavía yo era muy pequeño, ella me retuvo a su lado con el consentimiento de su dueño, quien, con el tiempo, se apiadó de mí y me enseñó a leer y escribir. El resto no tuvo mejor suerte. Todo lo contrario.

A los hombres se les asignó lo que los shiringueros llamaban una «estrada», o sea, cien árboles de caucho, que cada quien trabajaba de sol a sol, bajo la mirada vigilante e insensible de los caucheros, acopiando el jebe que obtenían tasajeando las cortezas de los árboles con sus filosos mashchadiños de metal y mangos de madera. A mis hermanas y a las demás mujeres y niñas de la tribu, las vendieron por un precio que fluctuó entre el cambalache por un mosquitero, hasta las sesenta libras de oro, de acuerdo a su edad de merecer, a su salud y fortaleza.

Así estuve, por largos años, en esa condición ancilar, pero con algunos privilegios, recluido en aquel centro cauchero del que no quiero ya acordarme. Ya no sé ni cuántos años pasé allí. Antes de morir, mi madre me llamó para que pusiera el viático de yuca en su boca, y antes de recibir el cucayo de la muerte, me dijo que ella se llamaba Na-pekue, y que yo había nacido de ella, allá, por el Alto Sonene, en la desembocadura del Na-tehue. Me dijo también que mi padre se llamaba Eta-poy, gran curaca de los ese eja, aquellos que ustedes llaman los huarayos. Por eso escapé de los shiringueros. Por eso recorrí los ríos de la selva, rumbo al Bahuaja, el río sagrado de los huarayos.

Por eso casi muero en esa playa, que muy bien pudo convertirse en mi entrada al subterráneo río de los muertos. Por eso estoy aquí, con mi tarea aún pendiente, de buscar las raíces que me atan a la tierra, para dejar de ser un paria más en las comarcas entreveradas del arcabuco y los pantanos de la selva, ahora que los endriagos del caucho no son más los dueños del báratro sin fin del Madre de Dios, que se pierde en el horizonte por las tardes, hasta los confines de la Tierra, donde el sol se oculta. Por eso cuento ahora todo esto que hoy empiezo a decirles.

Fragmento de El laberinto de los endriagos (Ediciones Copé, 2018, 66-68 pp.)

02

“De la Gregoria..." de la novela El laberinto de los endriagos

Escuchar

Luego de eso, de la Gregoria y sus carcaveras no supimos mucho más. Como el teniente le prohibió todo negocio carnal en su jurisdicción, un buen día, entre gallos y medianoche, lio sus bártulos y se fue por el río, buscando mejor destino en compañía de las furcias que constituían tanto su capital como su familia de toda la vida, eso desde el comienzo de los tiempos. ¿Qué pasó con ellas? Pues, unos dicen que la Gregoria y sus golfas se ahogaron en una vuelta de río, en uno de los tantos naufragios que no dejan huella en la inmensidad de la selva. Otros, en cambio, dicen que la Gregoria raptó a su hija de la casa del cauchero Filomeno, donde la dejó el padre Pepucho, y fugó con ella por los ríos de la selva, hasta los pueblos del Brasil, donde les perdieron el rastro a sus vidas, y donde se hicieron nada con la selva. Esta versión es alimentada por las habladurías de la gente porque, ciertamente, la niña desapareció una mañana de ese hogar cristiano, llevándose los cuatro trapos con los que había llegado, para no aparecer nunca más por esos lares. Y no faltan otros, finalmente, que dicen que vieron a la Gregoria trabajando en lo de siempre, ya entrada en años, regentando un huarique en los lavaderos de oro, y que tiene a su hija, la Betita, de carcavera, como ella, haciéndole honor al refrán, ese que dice que puta la madre, puta la hija, y puta la casa que las cobija. Lo que es yo, prefiero guardar silencio, y decir solo lo necesario porque en estas selvas del Señor, lo más fácil es comerse el honor de las personas, y ya somos muchos los que nos hemos comido a la Gregoria y compañía, para hacer más escarnio ahora de ese triste y manoseado árbol caído, que dio como fruto a una pequeña gusarapita, que creció en estas selvas pantanosas y se convirtió en el endriago encubierto de estos montes, de estos ríos, de este laberinto del averno de gente que vive y que muere y viceversa.

Fragmento de El laberinto de los endriagos (Ediciones Copé, 2018, 99-100 pp.)

03

“En la carpa…” de la novela El laberinto de los endriagos

Escuchar

En la carpa eran siete y estaban todos apretados, No tenían dónde dormir porque el sitio no era muy grande.

—Ven, chiquillo, siéntate acá, a mi lado —Lucho escucha la voz del Negro Félix, que lo llama en la oscuridad de la carpa, para conversar después del almuerzo.

Lucho acaba de regresar de la cocina, luego de almorzar en el último grupo porque en el campamento almuerzan por turnos. Sí, por turnos. Hay un orden de mierda en ese burdel de hombres solos que es el campamento de Tres Islas. Salen de las carpas cuando los llama la mujer del Pacamama, que es también la cocinera del campamento, y almuerzan según una jerarquía de antigüedad y prestigio impuesta, nadie sabe por quién ni desde cuándo, pero que funciona y que todos respetan sin chistar. Los más rankeados almuerzan primero; los hasta el culo, después, y los que están más bien hasta el ojete, pues ellos almuerzan bien al final y después de todos. Lucho empezó siendo parte de estos últimos. Así eran las cosas en Tres Islas, se dice Lucho, mientras ve pasar los días durante sus primeras semanas de orero en esas selvas tan alejadas de lo que fue, pero también de lo que será con el paso del tiempo, se dice con confianza a sí mismo, y se anima. ¡Si, señor!

Los primeros días, al igual que como le había pasado en el cuartel de Cata catas, no podía reconocer a nadie fuera de la carpa. Todos le parecían iguales. Todos, salvo el loco Isaac y el Negro Félix, claro. Esos primeros días, a sus ojos, cualquiera podía ser cualquiera. No podía reconocer los rostros fuera de la carpa porque era muy oscura y allí dentro solo los ubicaba por sus voces (y por el tintineo esporádico de ese manojo de llaves oxidadas de las que el Negro Félix jamás se desprendía y que llevaba siempre consigo como una suerte de cábala que, decian, lo libraba de todo mal, incluidas las arteras puñaladas por la espalda de sus incontables y acechantes enemigos), pero también por el lugar que ocupaban en esa covacha de troncos y ramas, apestada con las pústulas y la hedentina del Negro Félix, que convertía ese agujero inmundo en un pequeño lazareto marcado por el encono y la descomposición de la carne del Negro Félix, y, a veces, de algún otro más.

Fragmento de El laberinto de los endriagos (Ediciones Copé, 2018, 66-67 pp.)

04

Poema II

Escuchar

Y, sin embargo, antigua,

la forma se dibuja.

La hiedra se arremolina

entre las rejas.

Alta, crece con ellas

como el correr del viento sobre sus hojas.

Es ese, el hierro espeso,

el que compone la ventana con su cerco,

irónicamente frágil

bajo su forma gótica.

Máscara de piedra irrefutable.

Ausencia biselada por la sombra.

Hombre inmóvil.

Luz entre las ruinas. Ubicuidad

de los ojos que contemplan. Movimiento:

Deja que pase el tiempo en tu mirada.

Deja que agote sus vagos licores bajo el amparo

de la retama que salta el enrejado, y siente

cómo se abren las puertas

ante ti.

Rejas que abrazan el musgo estático.

Rejas siempre,

verticalidad que aumenta al acercarse,

orgullosamente alzadas,

hechas al tacto y a la vista.

Reales.

–

Del poemario Mandala

Desliza

Publicaciones

Publicaciones

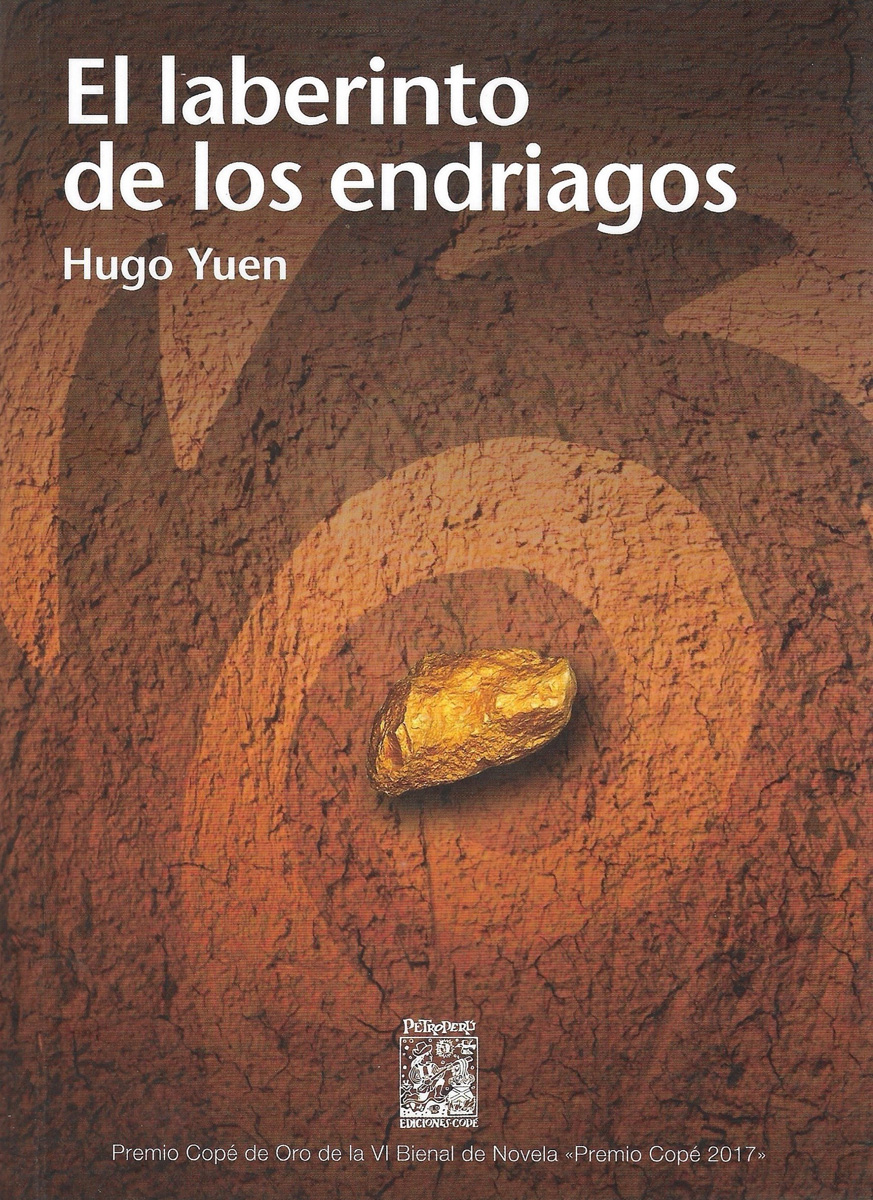

El laberinto de los endriagos

Novela

Abarca más de cuatro siglos de la historia peruana y se centra en la tragedia de los lavaderos de oro en el departamento de Madre de Dios. Discurren una larga lista de personajes, ubicados en distintos tiempos: meretrices, proxenetas, sacerdotes, aventureros, shiringueros del caucho, oreros (buscadores de oro), nativos de variadas tribus amazónicas. Libro ganador de la VI Bienal de Novela Premio Copé 2017. (Adaptado de la crítica de Richar Primo).

Ediciones Copé, 2018

Ver libro

Mandala

Poemario

Mandala fue el poemario ganador del Primer lugar en el Premio de Poesía Joven de Arequipa convocado por la Municipalidad Provincial de Arequipa en 1984, y del Segundo Concurso Internacional de Poesía “Javier Heraud” organizado por Cascahuesos Editores.

Cascahuesos Editores y Municipalidad Distrital de Yanahuara 2019

Ver libro

Comentario

literario

Influida por García Márquez, Carpentier y Roberto Burgos Cantor, la novela El laberinto de los endriagos (2018) recurre al realismo mágico para, según el propio autor, suplir su ignorancia sobre las idiosincrasias de la Amazonía. Influida también por El hablador de Vargas Llosa y las estructuras de sus novelas. El laberinto de los endriagos, encuadrada en la temática de la selva, trata de la historia de varios personajes marginales explotados del departamento de Madre de Dios. Aunque esta novela polifónica abarca cuatro siglos y cuenta varias historias, el protagonista es Lucho, uno de los jóvenes trabajadores informales que sufre en los lavaderos de oro de la minería ilegal de extracción de oro y, por medio de esta experiencia, pasa por un rito de iniciación contemporáneo que lo convierte en un adulto. El título hace referencia a Laberinto, una de las pequeñas localidades donde tiene lugar la acción y a esos endriagos, seres olvidados y psicológicamente atormentados, a veces afectados por la uta o lepra blanca. Producto también de la investigación histórica son las referencias a los diarios del padre Pepucho, basado en un personaje real que escribió diccionarios de los idiomas de las etnias indígenas de la región.

Por: Ignacio López-Calvo